Ein Besuch in der Baracke 35 des Offizierslagers OFLAG VI-C

Am Tag des offenen Denkmals zog es uns ins Landwehrviertel. Wir besuchten den Verein für den Erhalt der Baracke 35, die sich am Rande des Neubau-Areals an der Landwehrstraße befindet. Dort steht die letzte erhaltene Baracke des OFLAG VI-C. Über seine Geschichte informieren eine umfangreiche Ausstellung und einzelne Dokumente. Zwei Vertreterinnen des Vorstands erklärten uns die Geschichte ihrer Arbeit und Ziele.

Die Flachbaracke war Teil eines kontinuierlich ausgeweiteten Gefangenenareals, das bis zu 60 Baracken umfasste. In dem zentralen Gefangenenlager wurden unterschiedliche Häftlingsgruppen interniert. Dort befanden sich überwiegend Kriegsgefangene, etwa ca. 6.000 Offiziere der jugoslawischen Armee, anfänglich auch ca. 700 französische Kriegsgefangene, später auch Zwangsarbeiter, die Arbeitsorte verlassen hatten und politische Gefangene.

Nach Kriegsende diente das Lager als Sammelunterkunft für Displaced Persons, bevor es ab 1950 bis 2008 von der Britischen Armee genutzt wurde. Mittlerweile wird das Areal als Landwehr-Neubauviertel von verschiedenen Immoblienfirmen unter Beteiligung der Stadtwerke Osnabrück vermarktet.

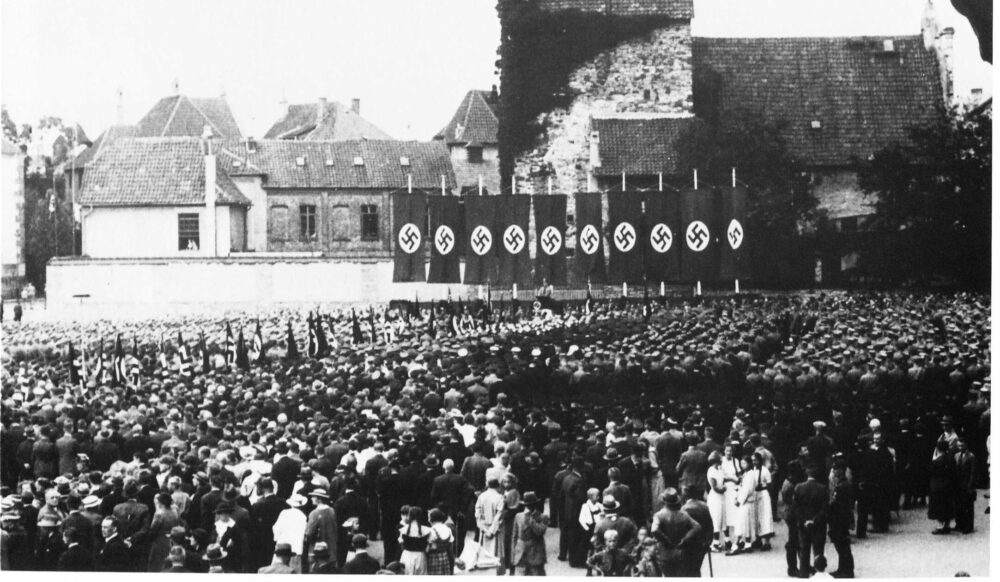

Krieg gegen Jugoslawien

Das Königreich Jugoslawien zog Ende März 1941 seinen Beitritt zum Dreimächtepakt mit den faschistischen Bündnisstaaten Deutschland, Italien und Japan zurück. Die deutsche Wehrmacht griff daraufhin Anfang April 1941 Jugoslawien ohne Kriegserklärung an. Zur Brechung des Widerstands flog die deutsche Luftwaffe verheerende Luftangriffe auf zahlreiche jugoslawische Städte, darunter die Hauptstadt Belgrad, die zwischen dem 6. und 7. April 1941 systematisch zerstört wurde. Nach der Kapitulation Mitte April 1941 wurde das Land von der deutschen Wehrmacht besetzt und nach ethnischer Zugehörigkeit in einzelne kollaborierende Volksteile aufgeteilt. Nazi-Deutschland erkannte den neuen unabhängigen Staat Kroatien, der mit dem Deutschen Reich kollaborierte, diplomatisch an. Die meisten slowenischen, bosniakischen, kroatischen, ungarischen, deutschen (donauschwäbischen) und mazedonischen Soldaten, etwa die Hälfte der jugoslawischen Armee, wurde freigelassen.

Nach Osnabrück

Über 6.000 serbische und montenegrinische Offiziere und ca. 330.000 Unteroffiziere und Mannschaften wurden nach Nazi-Deutschland verschleppt. 10.000 von ihnen wurden in dem Offiziersgefangenenlager XIII B in Nürnberg-Langwasser konzentriert. Nachdem dieses Lager überfüllt war und die antifaschistischen Gefangenen sich weigerten eine Loyalitätserklärung zu unterzeichnen, werden sie separiert und in den ehemaligen Kasernenbaracken in Osnabrück inhaftiert. Das Lager wird beständig erweitert bis 1943 entsteht dort das zweitgrößte Offizierslager innerhalb Nazi-Deutschlands.

Das Kriegsgefangenenlager war nach außen durch Stacheldraht und Wachtürme streng abgeschirmt. Die Gefangenen dürften nicht arbeiten, jeglicher Kontakt zur Außenwelt wird durch die Wachmannschaften mit Waffengewalt unterbunden. Die Lebensverhältnisse waren primitiv und die Verpflegung auf ein Minimum beschränkt.

Der Lagerkosmos

Nicht nur die nationale Zusammensetzung des Lagers war sehr heterogen. Auf engstem Raum lebten Gefangene aus unterschiedlichen Regionen, mit unterschiedlichen politischen und religiösen Orientierungen, die sich teilweise feindlich gegenüber standen.

- Die Anhänger der königlichen jugoslawischen Exilregierung in London

- Unterstützer der jugoslawischen Kollaborationsregierung Nedić, die die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung unterstützten. Sie hofften auf vorzeitige Entlassung und wurden von der deutschen Lagerleitung bevorzugt

- antifaschistische und kommunistische Gefangene, die den jugoslawischen Partisan*innenkampf befürworteten und unterstützen, ihr Einfluss in der Lagergesellschaft nahm mit Kriegsverlauf zu

- sowie die jüdischen Gefangenen, die von einer Entlassung ausgenommen waren und gemeinsam mit den kommunistischen Offizieren in einem gesonderten Barackenbereich innerhalb des Lagers isoliert wurden. Sie waren antisemitischen Angriffen sowohl von den Bewachern wie auch von Mitgefangenen ausgesetzt.

Selbstorganisation und Selbstbehauptung

Ein wesentliches Moment für das Überleben im Lager war die Durchsetzung der Anwendung der Genfer Konvention zur Behandlung der Häftlinge durch juristisch versierte Gefangene gegenüber der Lagerleitung. Deshalb wurden die Kriegsgefangenen entsprechend ihrem Rang behandelt. Sie behielten ihren Offiziersrang, ihre Uniform und mussten vor allem keine Zwangsarbeit leisten, wie etwa die russischen und polnischen Kriegsgefangenen. Hierdurch verbesserten sich ihre Überlebensmöglichkeiten, trotz der mangelhaften Ernährungslage, erheblich.

Unter den Offizieren befanden sich Universitätsprofessoren, ehemalige Minister und Abgeordnete, Richter, Generäle sowie zahlreiche Intellektuelle, Schriftsteller und Avantgarde-Künstler. Sie versuchten ihr Leben in der Gefangenschaft so weit wie möglich selbstbestimmt zu gestalten. Es wurden Vorlesungen in verschiedenen Wissensbereichen und Sprachkurse organisiert, wissenschaftliche und berufliche Arbeitsgruppen gegründet. Dabei entstanden zahlreiche künstlerische Arbeiten, Portraitzeichnungen von den Gefangenen, Theater- und Konzert-Ensemble sowie zahlreiche Sportgruppen, u.a. mehrere Fußballmannschaften.

Sabbath im Lager – eine jüdische Gemeinde in Nazi-Deutschland

Die jüdischen Gefangenen bewahrte die Anerkennung als Kriegsgefangene nach der Genfer Konvention vor der sicheren Deportation und Ermordung in den Vernichtungslagern. Gleichzeitig wurde die Ausübung der Religion ermöglicht. Bereits bei ihrer Ankunft waren die ca. 400 jüdischen Gefangenen separiert worden, sie mussten ein Abzeichen mit der Aufschrift „Jude“ tragen. Die alltägliche Stigmatisierung führte zu Drangsalierungen und antisemitischen Angriffen durch die deutschen Bewacher, wie auch durch Mitgefangene.

Unter den Gefangenen befand sich ein Rabbiner, der die jüdischen Offiziere als Militärgeistlicher betreute, Hermann Helfgott, der sich in Israel später Zvi Asaria nannte. Er hatte bereits im Nürnberger Lager Informationen über die Deportationen der jüdischen Bevölkerung im besetzten Jugoslawien erhalten, wie er sich in seinen Aufzeichnungen erinnert. Im Osnabrücker Kriegsgefangenenlager konnten die jüdischen Gefangenen die religiösen Feiertage begehen und den wöchentlichen Sabbath feiern. Sie bildeten eine zwar kleine, aber aktive jüdische Gemeinde, eine seltene Ausnahme in Nazi-Deutschland.

Straflager und Widerstand

Die Möglichkeit den Kriegsgefangenenstatus für ein minimales jüdisches Leben zu nutzen hing auch mit der deutschen Besatzungspolitik in Jugoslawien und dem dort installierten Marionettenregime der Nedić-Regierung zusammen. Der Reichsbevollmächtigte des Auswärtigen Amtes Felix Benzler mahnte im Juni 1941 „rasche und drakonische Erledigung [der] serbischen Judenfrage“ an, forderte bereits im März 1942, dass die serbisch-jüdischen Gefangenen von den nicht-jüdischen Gefangenen strikt getrennt werden sollten. Die serbischen und jüdischen Antifaschisten wurden jedoch auch von einem Teil ihrer Mitgefangenen als ‚jüdisch-bolschewistische‘ Propagandisten bei der Lagerleitung denunziert. Hierauf wurden die beiden Gefangenengruppen in ein extra umzäuntes Straflager innerhalb des Lagers konzentriert.

Die Abschottung führte jedoch auch zu verstärktem Widerstand. Die Gefangenen in den dortigen Baracken organisierten einen antifaschistischen Rat, der für eine unabhängige Informationsbeschaffung einen Radioempfänger baute, mit dem der Kriegsverlauf verfolgt wurde, und gab eine Lagerzeitung heraus. Waffen wurden im Tausch gegen Lebensmittel von den Wachen beschafft und versteckt, Dokumente zur Flucht gefälscht. Zwischen Kommunisten und Zionisten fanden intensive Diskussionen über die Zukunft nach der Nazi-Herrschaft statt.

Luftkrieg

Am Abend des 6. Dezember 1944 griffen britische Kampfflugzeuge das Lager in der Annahme an, dass es sich um ein Wehrmachtsareal handele. Bisher glaubten die inhaftierten Offiziere, dass das Lager vor den Bombenangriffen der Alliierten sicher sei. Doch nachdem die deutsche Wehrmacht Luftabwehrgeschütze in der unmittelbaren Nähe des Lagers positionierte wurde es zum Ziel alliierter Luftangriffe. Die Gefangenen waren den Bomben schutzlos ausgeliefert, die Schutzräume waren den Wachmannschaften vorbehalten. Zwei Holzbaracken wurden durch ein Feuer zerstört. 116 Gefangene starben sofort, mindestens eben so viele wurden schwer verwundet und starben zum Teil später an ihren Verletzungen.

Befreiung

Gegen Kriegsende wurden die jüdischen und antifaschistischen Gefangenen auf Todesmärschen in andere Lager verlegt. Insgesamt war die Situation der Kriegsgefangenen deprimierend, ihre Versorgungslage war desolat und ihre Lebensbedingungen entsprachen nicht den Minimalstandards der Genfer Konvention. Es starben über 100 Offiziere an Lungenentzündung, Tuberkulose und anderen Krankheiten. Der Kommandeur des Lagers Blümel erließ einen allgemeinen Schießbefehl an die Wachsoldaten, hierdurch wurden Gefangene verletzt und getötet. Wegen der Verstöße gegen die Genfer Konvention wurden Blümel und zwei seiner Offiziere nach der Befreiung in Belgrad vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt, weitere Beteiligte zu zwanzig Jahren Haft.

Rund 4000 Gefangene kehrten in die nach der Befreiung von der deutschen Besatzung errichtete Republik Jugoslawien zurück. Ein großer Teil der königstreuen Offiziere blieb als Displaced Persons in West-Deutschland, sie errichteten die serbisch-orthodoxe Kirche an der Wersener Straße im Stadtteil Eversburg.

Verwehrte Erinnerung – Gegen das Vergessen

Mit Beginn der 1950er Jahre nutzte das Barackengelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlager sechzig Jahre lang die britische Armee. Nach ihrem Abzug wurde der Verein Baracke 35 Atter-Osnabrück e.V. von den Nachkommen der ehemaligen Kriegsgefangenen und Osnabrücker*innen gegründet, mit dem Ziel den historischen Ort zu erhalten. Die Stadt Osnabrück zeigte sich nicht kooperativ. Ihr Ziel bestand in der Verwertung der gesamten Bereichs für ein Neubauviertel, das Landwehrviertel. Trotz weiterer Initiativen mussten die Baracken, bis auf zwei Gebäude der großflächigen Bebauung weichen. Die beiden letzten Baracken, eine davon steht mittlerweile unter Denkmalschutz, die andere wird von den Stadtwerken als Baubüro benutzt, sind die letzten Zeichen der NS-Gewaltgeschichte und des Widerstands in Osnabrück-Eversburg.

Die andauernde Verweigerung diesen Ort als ein Mahnmal des Vernichtungskriegs und der Shoah zu erhalten, erinnert an die ebenfalls jahrzehntelange Gleichgültigkeit der Stadtoffiziellen gegenüber dem Terrorort der Gestapo-Behörde im zentralen Schloss, wie auch das im Landkreis gelegene Arbeitserziehungslager Augustaschacht. An beiden Orten wurde erst auf langjährigen Druck der Öffentlichkeit Gedenkstätten eingerichtet.

Die NS-Geschichte des Stadtteils ist jedoch weit umfassender: Über den Bahnhof Eversburg wurden Zwangsarbeiter*innen, unter anderen sowjetische Kriegsgefangene, aus peripheren Straflagern etwa zum Steinbruch am Piesberg transportiert. Und die ‚Papenhütte‘, ein Ort der sozial-rassistischen Bekämpfung und Vernichtung Osnabrücker Sinti, befand sich in direkter Nachbarschaft. Hierauf gehen lokale Veröffentlichungen jedoch nicht ein. Die Baracke 35 könnte langfristig und beispielhaft als ein zentraler Erinnerungsort zur Stadtteil-NS-Geschichte wie auch für die dringend notwendige aktuelle politische Bildung gegen Antisemitismus und Rassismus genutzt werden. Hierfür gilt es vorhandene Initiativen zu unterstützen und zu mobilisieren.

Literatur- und Online-Hinweise

Antikriegsbaracke Atter-Osnabrück e.V., (Hg.) Schicksale und Geschichte(n): Das Wunder von Osnabrück. Der europäische Mikrokosmos des Kriegsgefangenenlagers Oflag Vlc: Katalog zur Ausstellung „Offizierslager Vlc – Kriegsgefangene in Osnabrück“: Baracke 35. Antikriegsbaracke Atter-Osnabrück e.V, o.O., 2021.

Asaria, Zvi. Wir sind Zeugen. (Hrsg.) Niedersächsische Landeszentrale für Politische Bildung und Institut für Sozialgeschichte Braunschweig–Bonn, Hannover, 1975.

Junk, Peter; Martina Sellmeyer. Stationen auf dem Weg nach Auschwitz: Entrechtung, Vertreibung, Vernichtung. Juden in Osnabrück 1900–1945. Ein Gedenkbuch. 3. Aufl, Bramsche: Rasch, 2000, S. 212–216.

Musch, Sebastian, u.a. „Hermann Helfgott–Zvi Asaria (1913-2002). Biografie, Gewaltmigration und jüdische Geschichte zwischen Niedersachsen, Deutschland und Israel“. Osnabrücker Mitteilungen Bd. 124, 2019, S. 261–271.

Sellmeyer, Martina. „Das ehemalige Kriegsgefangenenlager OFLAG VI C in Eversburg. Ein verkannter Geschichtsort von herausragender Bedeutung und Aktualität“. Osnabrücker Rundschau, 17. April 2025.

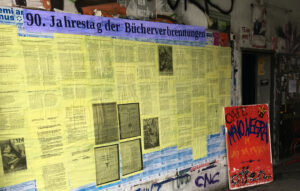

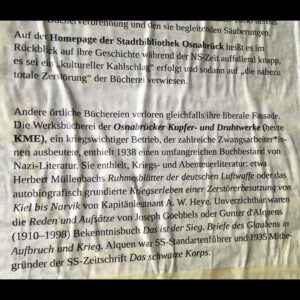

und verweist sodann auf „die nahezu totale Zerstörung“ der Bücherei. Hiermit sind wohl die alliierten Luftangriffe gemeint, die eine der militärischen Voraussetzungen waren, Nazi-Deutschland besiegen zu können. Besonders die öffentlichen Büchereien beteiligten sich aktiv an den Bereinigungen und Aussonderungen des Buchbestands. Aber auch das Verhalten und die Reaktionen der Büchereileitungen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt für die späten Nachfahren und Besucher*innen im Dunkeln.

und verweist sodann auf „die nahezu totale Zerstörung“ der Bücherei. Hiermit sind wohl die alliierten Luftangriffe gemeint, die eine der militärischen Voraussetzungen waren, Nazi-Deutschland besiegen zu können. Besonders die öffentlichen Büchereien beteiligten sich aktiv an den Bereinigungen und Aussonderungen des Buchbestands. Aber auch das Verhalten und die Reaktionen der Büchereileitungen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt für die späten Nachfahren und Besucher*innen im Dunkeln.